CRÉATION 2022

TOUT PUBLIC à partir de 11 ans.

Le jeune Jacob intègre l’institut Benjamenta afin d’y apprendre le métier de serviteur. Il se retrouve enfermé dans un univers étrange et féérique, peuplé de professeurs endormis et d’élèves serviles. Entre abnégation et révolte, il s’efforce de trouver le chemin pour échapper à la place qu’on lui impose et à un effacement inéluctacle.

Auréolée d’une prestigieuse réputation et d’un glorieux passé, l’école semble sur le déclin, comme atteinte d’un mal mystérieux. Elle est dirigée par M. Benjamenta, figure inquiétante et autoritaire, et par sa jeune sœur, dont la beauté et la présence éthérée fascinent les élèves. Jacob cherche à percer les mystères du lieu et le secret de ses habitants.

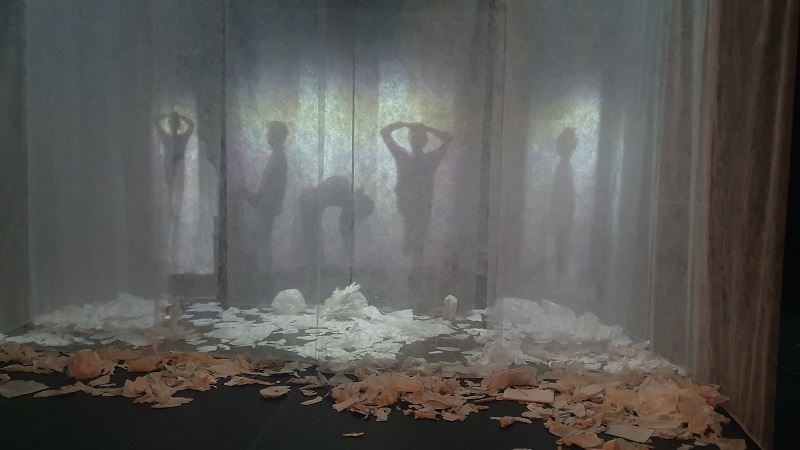

Dans un décor de papier hanté de présences et de silhouettes lumineuses, figurant un espace mental et onirique, se joue la construction d’un jeune garçon aux prises avec une éducation absurde et tyrannique, où l’on apprend à ne plus rien vouloir, ne plus rien attendre. À devenir « un parfait zéro. »

À une époque où tout est dit, expliqué, montré, c’est ici le mystère, le non-dit, ce qui se dérobe, se cache, s’aperçoit ou se devine qui s’offre. Une invitation à considérer le hors-champ comme le lieu du drame.